Unweit von Düsseldorf, im malerischen Leichlingen, wohnt Christof Lungwitz mit seiner Frau, einer Physiotherapeutin. Ein Haus am Hang, Mahagonitüren, Mosaiken… „Anfangs habe ich einen Schreikrampf gekriegt“, erzählt der 1948 in Weimar geborene Minimalist. Inzwischen genießt er es, sich auch zwischen diesen Dingen zu bewegen. „Ich lebe einen Widerspruch“, sagt er. Seit einigen Jahren fertigt der Gestalter puristische Objekte mit Namen wie „Schale für Ideen“ oder „Ablage für einen Winkeladvokat“. Die poetischen Titel entstehen intuitiv während der Arbeit. Mit seinem Schrank aus Lindenholz, dessen Oberteil die Naturform des Baumes bewahrt, wurde er in den 1990er Jahren bekannt. Fast jeden Tag steigt Lungwitz aus seinem Büro im Dachstuhl hinab in den Keller zu seinen Maschinen. Die aufgeräumte Werkstatt ist klein, bis knapp unter die niedrige Decke reichen die Regalwände voller Werkzeug, Hölzer und gesammelter Objekte. Begeisterung regt sich in seinen melancholischen Augen beim Gedanken an sein nächstes Projekt „Wunderkammerschränke – die Objekte, die ich reinlegen will, habe ich bereits.“ (Lesen Sie weiter am Ende der Bildstrecke)

Zum Profil von Christof Lungwitz mit weiteren Arbeiten

Die Zusammenstellung von Kuriositäten, die ursprünglich nicht zusammengehören, auch in Form von Stilleben, lässt den Sammler nicht los. Es ist eine Hinwendung zum Figurativen – gern im kleineren Format, die für Lungwitz-Kenner neu sein wird. Auf einer Platte arrangierte Holzobjekte bezeugen sein Faible: ein Kaktus, eine Birne, Äpfel, die er weiß bemalt hat. Auch Spielzeug sammelt er, die neueste Anschaffung ist ein altes Puppenhaus. Kehrt man im Alter zur Kindheit zurück? „Ein bisschen, ja. Mein Vater, ein Bildhauer, war selten zuhause. Da gab es kaum Spielzeug.“ Er deutet auf Bücher über seinen Vater, deren Einbände er mitgestaltet hat. „Im Ruhrgebiet gibt es von ihm viele Arbeiten im öffentlichen Raum. Es hat lange gedauert, bis ich mich davon gelöst habe.“ Schnell wechselt er zu seinem gegenwärtigen Schaffen. Er spricht sorgfältig, leidenschaftlich („traumhaft“ ist eines seiner Lieblingsworte) und diese Qualität spürt man auch in seinen Objekten.

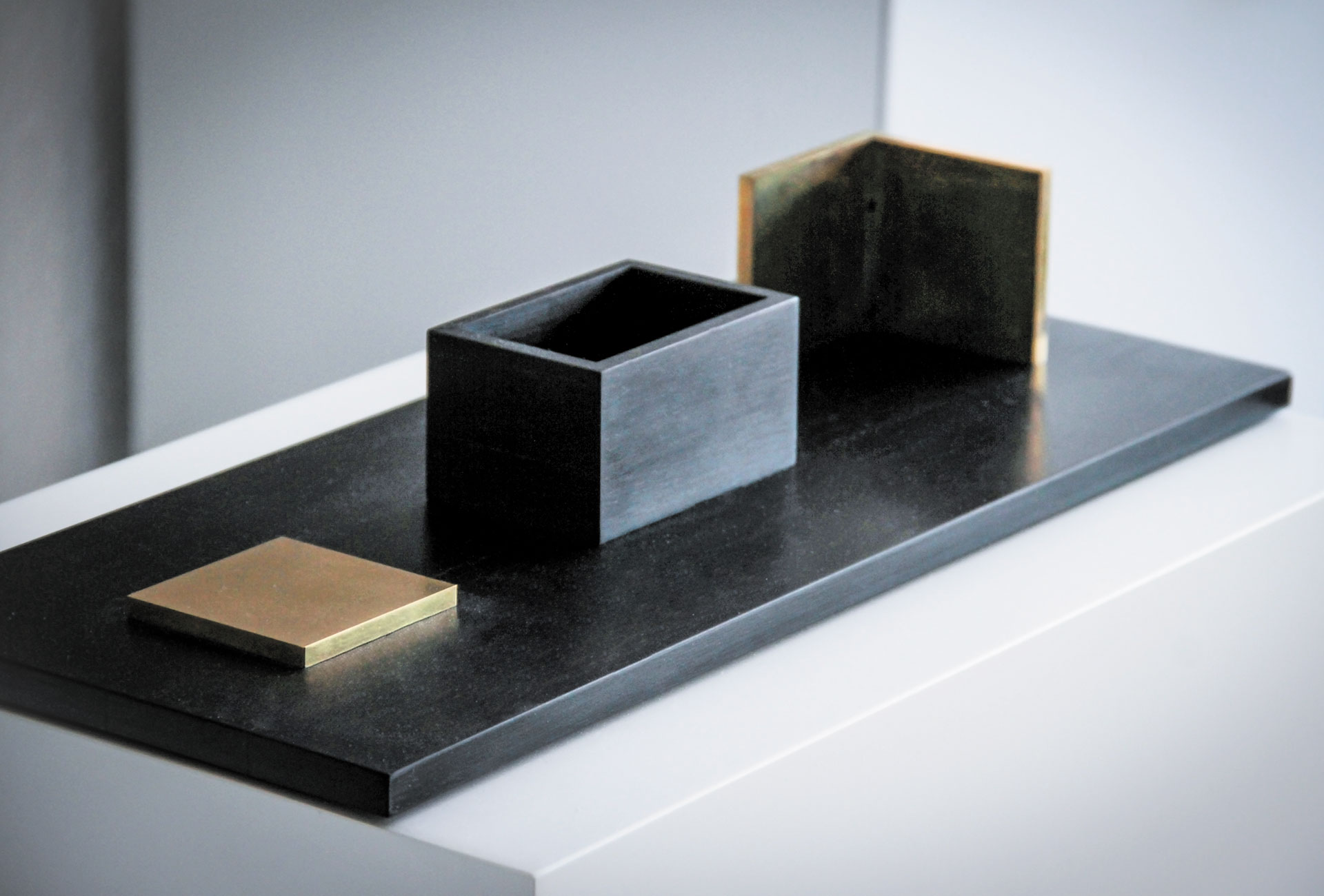

Am liebsten arbeitet Lungwitz tagsüber. Oft grübelt er aber auch bis Mitternacht zu Rotwein (manchmal zu viel) und Kraftwerk oder Pink Floyd (manchmal zu laut) über Stücken. Bevor sie seine Werkstatt verlassen, beobachtet er sie Tage, manchmal Wochen unter allen Lichtverhältnissen. Bei dem Objekt „4×8 ist 32“ aus Makassar-Ebenholz habe er die Bodenplatte zigmal geschnitten, immer wieder die zugehörigen Objekte daraufgestellt und am Modell die Proportionen geprüft. Diese seien entscheidend. Auch in einem schlecht proportionierten Raum fühle man sich nicht wohl. Das Problem hat er an seinem Schreibtisch mit Blick auf begrünte Beete nicht. Hier kann er, umgeben von selbst gefertigten Möbeln, träumen, skizzieren und philosophieren.

Lungwitz liest nur das Nötigste, schwelgt eher in Bildbänden. Seine Schwäche sind afrikanische und indonesische Holzarbeiten und die Bildende Kunst: Tony Cragg, Donald Judd, Cy Twombly und Picasso, aber nur als Plastiker. „Und der eher unbekannte Diego Giacometti, von dem es unglaublich schöne Möbel gibt.“ Besonders gern verarbeitet er Hölzer, „die eine Aussage haben“ wie das violette Amarantholz. Die Arbeit mit exotischen Hölzern sei eigentlich nicht vertretbar, gesteht er – man sieht ihm den inneren Konflikt an. „Aber die Schwärze und Feinporigkeit von Ebenholz kriegt man mit nichts anderem hin.“

Obwohl er auch Messing und Bronze nutzt, fühlt sich Lungwitz seit seiner Tischlerlehre dem Holz verbunden. Die Liebe zu dem Naturmaterial hat der reuige Schulabbrecher von seinem Vater. Der hatte ihm das Innenarchitektur-Studium mit den Worten „Was willst du mit dem Scheiß?“ ausgeredet. Nach der Lehre überzeugte ihn sein Bruder, selbst Bildhauer, Freie Grafik und Visuelle Kommunikation zu studieren. Kaum hatte er sein Diplom, kam der Schicksalsschlag: Bei einem Unfall durchtrennte sich Lungwitz seinen Unterarm bis auf den Knochen. Es folgten lange Krankenhaus-Aufenthalte, einige Finger sind heute noch krumm. Doch der Unfall brachte ihn auf die Idee, Möbel und Objekte zu machen.

In den 1980er Jahren, als die ersten PCs aufkamen, eröffnete er ein Büro für Innenarchitektur. Lungwitz‘ Gesicht verdunkelt sich. „Mein Anspruch hat die Dinge finanziell nicht einfach gemacht.“ Aber dieses „Können Sie das mal auf Knopfdruck blau machen?“ gehe nicht, erzählt er. Natürlich könne man Schalen über CNC fräsen, aber so unemotional will er nicht arbeiten. „Ich mache Einzelstücke, keine Serien, außer den Lindenholzschrank. Aber bei allen neun Exemplaren war die obere Seite anders.“ Und sein Ansatz zahlt sich aus: Für die Einrichtung der Praxis seiner Frau erhielt er von der Stiftung Wüstenroth einen Preis.

Auch an der Hochschule Düsseldorf, wo er an zwei Tagen pro Woche unterrichtet, wurmt ihn der technische „Fortschritt“. Fußleisten würden am PC vergessen, die Oberflächlichkeit sei schockierend. Den Studenten fehle es an Wissen und praktischer Vorbildung, viele beherrschten kaum noch das Freihandzeichnen.

Aber nur von seiner Kunst leben kann er auch nicht. Messen seien teuer und brächten nichts und: „Immer ist da jemand, der irgendwelche Filzhüte und -taschen auf unterirdischem Niveau macht.“ Er hat nichts gegen Mode, nur heißt seine Vorstellung von gutem Kunsthandwerk: Raf Simmons, Yohji Yamamoto, Vivian Hackbarth. Auch das Messepublikum findet er schwierig. In Düsseldorf hätte ihm mal eine Frau entrüstet dargelegt, dass sie eine seiner Schalen ganz anders gemacht hätte. Bei Craftcontor in Bonn, die ihn vertritt, gäbe es solche Gespräche nicht. Deshalb will er zukünftig auf Galerien setzen. Der Markt zwischen angewandter und freier Kunst ist schwierig. Dennoch steht Lungwitz zu seinem Werk. „Ich sag einfach, das sind meine Arbeiten, guck sie dir an, fertig.“

Text: Agata Waleczek Photos: Judith Büthe